Aujourd’hui, notre blogueur invité est le Dr Phillip Gardiner, professeur à la Faculté de kinésiologie et de gestion des loisirs de l’Université du Manitoba. Phil termine bientôt son mandat à titre de directeur scientifique par intérim de l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite (IALA) des IRSC.

Aujourd’hui, notre blogueur invité est le Dr Phillip Gardiner, professeur à la Faculté de kinésiologie et de gestion des loisirs de l’Université du Manitoba. Phil termine bientôt son mandat à titre de directeur scientifique par intérim de l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite (IALA) des IRSC.

Au cours d’une récente conversation avec Phil autour d’un repas, il a été question des changements neurologiques qui accompagnent une augmentation de l’exercice physique. J’ai avancé l’hypothèse que l’exercice augmenterait le nombre des jonctions neuromusculaires qui, à leur tour, activeraient plus d’unités motrices, améliorant la performance musculaire. Phil a ajouté que ses recherches à l’Université du Manitoba montrent qu’il y a plus encore. À vrai dire, le fait d’augmenter l’activité physique peut également améliorer la fonction neuronale.

Comme je trouvais le sujet fascinant, j’ai demandé à Phil d’écrire une entrée pour mon blogue « Cap sur la recherche en santé ». Voici donc une brève incursion dans les travaux de Phil sur la physiologie de l’exercice.

Bob

——

J’ai toujours été intrigué par Ies mécanismes d’adaptation de nos systèmes physiologiques en fonction de l’augmentation ou de la diminution de notre niveau d’activité physique quotidienne. C’est en tant qu’athlète puis comme entraîneur d’une équipe de natation intercollégiale (les Golden Bears de l’Université de l’Alberta, 1976-1978) que cette curiosité s’est éveillée.

J’ai décidé très tôt dans ma carrière scientifique d’étudier les mécanismes biologiques à l’origine de ces phénomènes d’adaptation. L’étude de mécanismes de cette nature peut avoir un éventail d’applications pratiques, non seulement pour la performance humaine en général, mais aussi dans les domaines de la réadaptation, du vieillissement ainsi que de la prévention et du traitement des maladies chroniques.

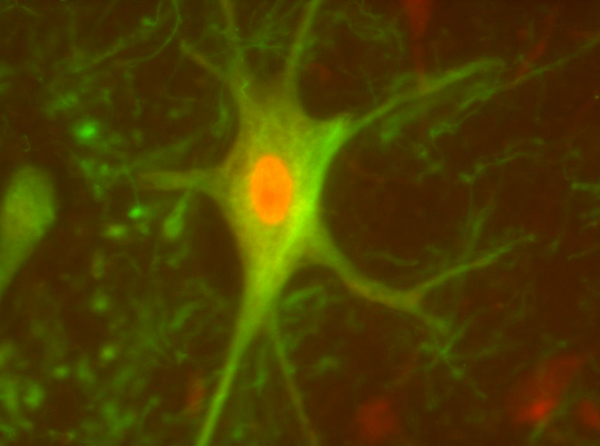

Bien que nous ayons une bonne connaissance de ce qui arrive au cœur, au système circulatoire, aux os et aux muscles lorsqu’ils sont soumis à une augmentation ou à une diminution de l’activité, nous en savons très peu sur la réponse du système nerveux à ces situations. Depuis 12 ans, mon laboratoire mène un programme de recherche unique portant principalement sur les motoneurones de grande taille de la moelle épinière de rats, qui innervent les fibres musculaires et contrôlent leur activation.

En période d’activation accrue (activité physique régulière, par exemple), ces neurones modifient l’expression des gènes qui contrôlent leurs canaux ioniques et leurs récepteurs, les rendant plus excitables pour mieux répondre aux signaux de commande venant des centres nerveux supérieurs et des récepteurs dans les membres. Par contre, en période d’activité réduite (séjours prolongés dans l’espace, par exemple), ces neurones perdent de leur excitabilité.

Mon laboratoire a également noté des changements au niveau du métabolisme, de la morphologie et de l’efficacité de ces neurones, ainsi que du contact entre elles, avec la diminution de l’activité. Lorsque les neurones sont affectés, les circuits complexes dont ils font partie et qui jouent un rôle dans tous nos mouvements complexes, fonctionnent aussi moins efficacement. Ainsi, les périodes prolongées d’activité réduite ou de sédentarité rendent ces neurones et circuits plus difficiles à mobiliser et à utiliser efficacement. Les athlètes semblent, pour leur part, posséder des neurones et des circuits neuronaux plus excitables et mieux ajustés qu’ils peuvent activer plus aisément.

Nos résultats montrent que les nerfs rachidiens et les circuits nerveux sont sensibles à la fluctuation des niveaux d’activité physique, les rendant plus ou moins efficaces à générer, transmettre et exécuter des actes moteurs. Et bien que ces résultats portent sur les motoneurones et les circuits rachidiens, les mécanismes en cause pourraient bien être les mêmes pour d’autres types de neurones. Ainsi, en ce qui a trait aux fluctuations de l’efficacité de la fonction neuronale, le principe « Ce qui ne sert pas s’atrophie » s’applique probablement tant aux fonctions motrices qu’aux fonctions sensorielles, autonomes et cognitives.

Photo no 1 : micrographie d’un motoneurone spinal, avec des dendrites visibles s’étirant pour contacter d’autres cellules, et un noyau cellulaire au centre, photo de Jeremy Chopek, étudiant au doctorat au laboratoire du Dr Gardiner

Photo no 2 : membres du laboratoire du Dr Gardiner, pour une photo avec le « pire chapeau ».